はじめに

こんにちは、Kaiです!

今回は、土木施工管理技士の試験に出るコンクリートの材料について、学習しましょう。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 土木施工管理技士の試験のための勉強がしたい。

- テキストの費用を抑えたい。

- 独学で勉強をしたい。

コンクリートとは

コンクリートとは、セメント・水・骨材・混和材料から作られる。用途により、セメント、骨材、混和材料をそれぞれ使い分けており、その使用目的を理解する必要がある。

骨材

細骨材と粗骨材

骨材には、細骨材と粗骨材がある。これらは、粒径によって分けられる。

細骨材…10mmふるいを全て通過し、5mmふるいを質量で85%以上通過する骨材。

粗骨材…5mmふるいに質量で85%以上とどまる骨材。

骨材の最大寸法

粗骨材の最大寸法は、粗骨材の粒径の大きさを示す数値である。構造物や施工法、品質によって、最大寸法を選定する必要がある。

- 質量で90%が通るふるいで、最小寸法のふるいの呼び寸法を粗骨材の最大寸法とする。

- 最大寸法が大きいと経済的となる。逆に、大きすぎると練り混ぜが困難となり、施工性(材料分離や充填性)の面で問題となる。

- 鉄筋コンクリートの粗骨材最大寸法は、部材最小寸法の1/5、鉄筋の最小あきの3/4及びかぶりの3/4を超えてはならない。

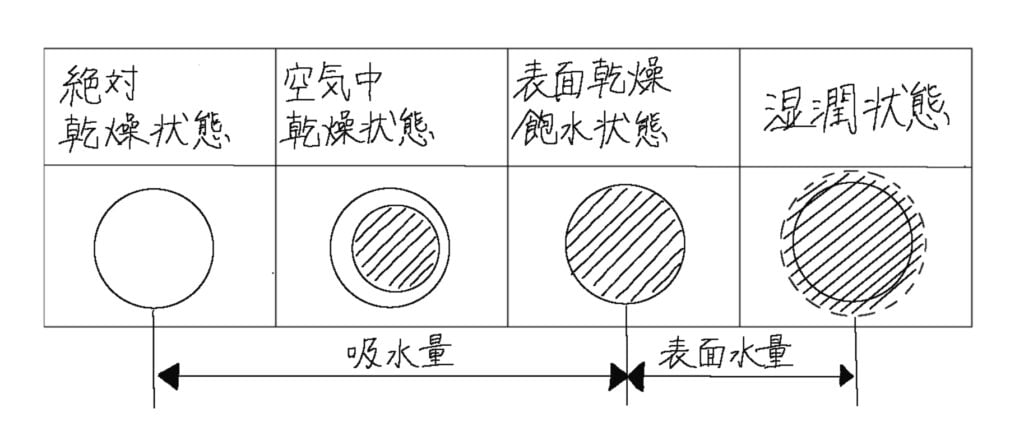

骨材の含水状態

骨材は含水状態により、4つの区分に分けられる。

骨材の密度は、表面乾燥飽水状態(表乾状態)の密度を指し、骨材の硬軟や強度、耐久性を判断する指標となる。

絶対乾燥状態(絶乾状態)の骨材が表乾状態になるまでに吸水する量を吸水量といい、骨材がどれくらい吸水するかを吸水率で表す。

骨材の表面水量は、均一なコンクリートを作るために、配合設計において重要なものである。練り混ぜる時に、表面水量によって水量を変える必要があるので、表面水量の管理が必要となる。

細骨材

- 砕砂を用いる場合、石質が良いことを確認し、できるだけ角ばりの程度が小さく、細長い粒や偏平な粒が少ないものを使用する。

- 砕砂に含まれる石粉は、コンクリートの粉体が増え、吸水作用によって単位水量を増加させる要因となるが、ワーカビリティーを向上させ、材料分離を減少させる効果もある。

- 砕砂の粒形は、粒形判定実績率で判定し、54%以上の値と規定されている。

- 川砂は、砕砂と比べて粒形が丸みを帯びている。

- 高炉スラグ細骨材は、粒度調整や塩化物含有量の低減等の目的で、細骨材の一部として山砂等の天然骨材と混合する場合が多い。

- 大小粒が適度に混合した実績率の大きい細骨材を用いると、コンクリートの製造時、単位水量と単位セメント量をより少なくできる。

- 細骨材に有機不純物が多く含まれると、セメントの水和反応を阻害し、コンクリートの強度低下につながる。

粗骨材

- 砕石コンクリートの場合、必要単位水量は、砂利を粗骨材とする時より多くなるが、表面性状が粗く角張っているためモルタルとの付着とのかみ合い効果で、強度は高くなる。

- 砕石は砂利に比べて角ばりがあるので、適度なワーカビリティーを得るのに、単位水量と細骨材を増す必要がある。

- 川砂利を用いたコンクリートは、角ばりのある砕石を用いた場合に比べて、単位水量や細骨材率が小さくて済む。

- 頁岩や粘板岩のように、破砕すると形状が偏平なものや薄い石片・細長い石片は、質量に対して表面積が大きく、コンクリートの単位水量が多くなるため、粗骨材には適さない。

- コンクリート用砕石の粒形の良否は粒形判定実績率を用いて判定し、56%以上の値と規定されている。

骨材の耐久性

骨材の耐久性は、硫酸ナトリウムによる安定性試験によって判断する。

- 耐凍害性が要求されるコンクリートに使用する細骨材は、安定性試験における損失質量が、原則10%以下でなければならない。

- 安定性試験において、損失質量が10%以下でない細骨材であっても、コンクリートの凍結融解試験で耐凍害性が十分にあると判断された場合、使用可能となる。

- 舗装用コンクリートの粗骨材は、ロサンゼルス試験によるすり減り試験を行い、すり減り量が35%以下のものを用いる。

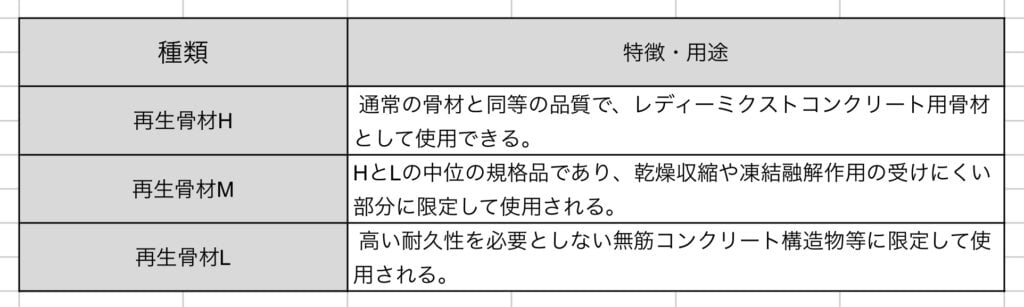

再生骨材

再生骨材とは、コンクリート構造物の解体したものを破砕、粒度調整した骨材であり、JIS規格では、3種に分類している。

スラグ骨材

JISに規定されるコンクリート用スラグ骨材として、高炉スラグ骨材、銅スラグ骨材等がある。

セメント

セメントの種類

セメントの種類は、大きく分けて4つある。

- ポルトランドセメント

- 混合セメント

- エコセメント

- 特殊セメント

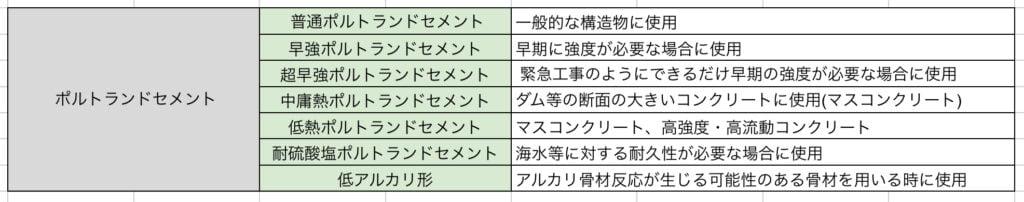

ポルトランドセメント

ポルトランドセメントは、6種類あり、普通・早強・超早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩がある。それぞれに低アルカリ形がある。

中庸熱ポルトランドセメント

水和による発熱量が少なく、ダム等のコンクリートに最適なセメントである。普通ポルトランドセメントに比べて、初期強度がやや低いが長期材齢にわたって強度が増進するのが特徴である。

早強ポルトランドセメント

初期強度が高く、水和熱が大きいため、凍結作用(寒冷地の気象作用等)を受けにくく、寒中工事や緊急工事によく用いられる。

低熱ポルトランドセメント

温度の上昇速度が遅く、最終的な発熱量も低く抑えられており長期強度も高いので、マスコンクリートとともに高強度コンクリートにも適している。また、コンクリートの粘性が小さくなるので、高流動コンクリートにも適している。

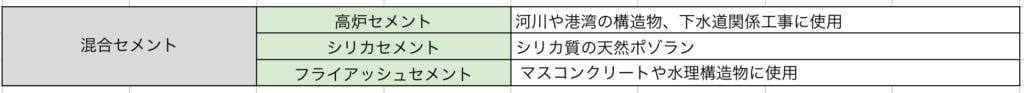

混合セメント

混合セメントには、大きく分けて3種類あり、混合比によってA種・B種・C種に区分されている。

高炉セメント

ポルトランドセメントと高炉スラグの粉末を混合したものであり、その混合比は以下の通りである。

- A種:5%を超え30%以下

- B種:30%を超え60%以下

- C種:60%を超え70%以下

高炉セメントの特徴として、

- 高炉セメントは普通ポルトランドセメントと比べて、初期強度の発現が遅いが、長期強度が増進する。

- 高炉セメントを使用したコンクリートは、化学抵抗性・耐海水性・アルカリ骨材反応抑制に優れている。

- 高炉セメントは普通ポルトランドセメントに比べて、水和速度が遅く強度の発現が遅れるため、養生期間を長くする必要がある。

- 高炉セメントA種・B種は、ひび割れ発生の可能性が大きいため、マスコンクリートにはC種が使用される。

シリカセメント

ポルトランドセメントとシリカを混合したものであり、その混合比は以下の通りである。

- A種:5%を超え10%以下

- B種:10%を超え20%以下

- C種:20%を超え30%以下

フライアッシュセメント

ポルトランドセメントとフライアッシュ(火力発電所での微粉炭を燃焼した時に生ずるアッシュ)を混合したものであり、その混合比は以下の通りである。

- A種:5%を超え10%以下

- B種:10%を超え20%以下

- C種:20%を超え30%以下

フライアッシュセメントの特徴として、

- 水和熱が小さく、水密性や化学抵抗性にも優れている。

- 単位水量を減らし、コンクリートのワーカビリティーを改善し、水和熱による温度上昇を小さくし、長期材齢における強度を増加させることができる。なお、初期硬化はフライアッシュが多いほど遅れるので初期強度は低い。

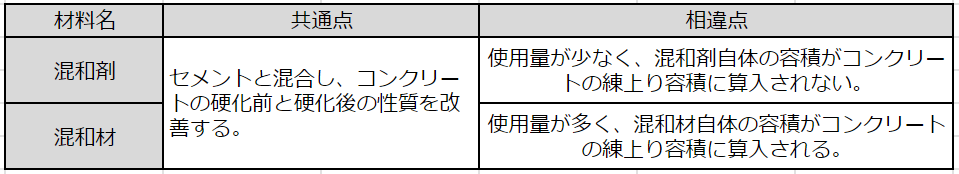

混和材料

混和材料とは、セメント・水・骨材とは別にコンクリートの性質改善のために使用する材料のことである。これらは、混和剤と混和材に分けられる。

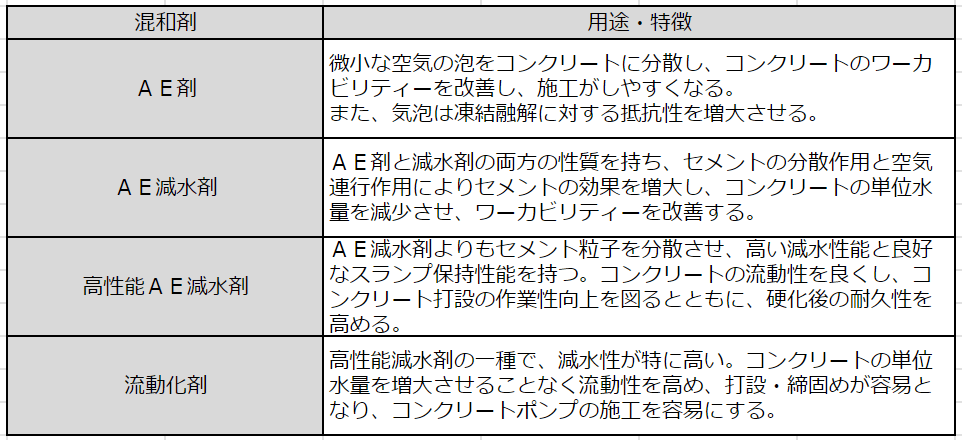

混和剤

混和剤は、使用量が少なく、配合設計に考慮されない。これらは、JIS規格に規定されている。

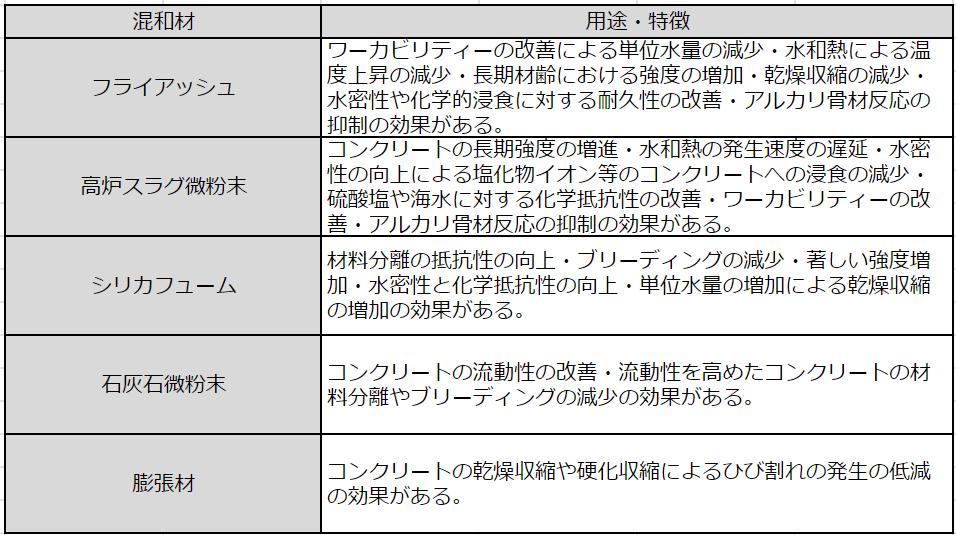

混和材

混和剤は、使用量が多く、配合設計に考慮される。

アルカリ骨材反応

アルカリ骨材反応

コンクリート中のアルカリとアルカリと反応する鉱物を含む骨材を用いた時、セメントやその他のアルカリ分と長期的に反応しゲルを生じさせる。このゲルに吸水することで、コンクリートが膨張し、ひび割れが生じたり、崩壊したりする現象をアルカリ骨材反応という。

アルカリ骨材反応の対策(材料・配合面)

アルカリ骨材反応を抑制する材料・配合面からの対策は以下のようなものである。

- コンクリート中のアルカリ総量の抑制

- 混合セメントの使用

- 安全な骨材の使用

コンクリート中のアルカリ総量の抑制

コンクリート1㎥に含まれるアルカリ総量を酸化ナトリウム(Na2O)換算で3.0㎏以下とする。

混合セメントの使用

アルカリ骨材反応の抑制効果のある混合セメントを使用する。

- フライアッシュセメント(B種・C種)

- 高炉セメント(B種・C種)

安全な骨材の使用

骨材のアルカリシリカ反応性試験の結果、「無害」と確認された骨材を使用する。

まとめ(過去問題)

コンクリート用骨材 R1 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

コンクリート用細骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高炉スラグ細骨材は、粒度調整や塩化物含有量の低減などの目的で、細骨材の一部として山砂などの天然細骨材と混合して用いられる場合が多い。

- 細骨材に用いる砕砂は、粒形判定実績率試験により粒形の良否を判定し、角ばりの形状はできるだけ小さく、細長い粒や偏平な粒の少ないものを選定する。

- 細骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法では、微粉分量試験によって微粉分量を分離したものを試料として用いる。

- 再生細骨材Lは、コンクリート塊に破砕、摩砕、分級等の処理を行ったコンクリート用骨材で、JIS A 5308レディーミクストコンクリートの骨材として用いる。

解説

- 高炉スラグ細骨材は、溶融スラグを水・空気で急冷し、粒度調整した細骨材である。これは、粒度調整や塩化物含有量の低減の目的で、細骨材の一部として山砂等の天然細骨材と混合して用いられる。

- 細骨材に用いられる砕砂は、粒形の良否を判定する粒形判定実績率の値が54%以上と規定されている。砕砂を用いる場合は、石質が良好か確認し、できるだけ角ばりの程度が小さく、細長い粒や偏平な粒の少ないものを選定する。

- 細骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法では、微粉分量試験によって微粉分量を分離したものを試料として用いる。

- コンクリート用再生骨材には、H(高品質)、M(中品質)、L(低品質)の3種類がある。再生細骨材Lは、構造物の解体等により発生したコンクリート塊を破砕等の処理を行い製造したもので、高い耐久性を必要としない無筋コンクリート構造物等に限定して使用される。レディーミクストコンクリートに使用できるのは、再生細骨材Hであり、通常の骨材と同様の品質である。

よって、正答は4

コンクリート用骨材 H30 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

コンクリート用骨材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- アルカリシリカ反応を生じたコンクリートは特徴的なひび割れを生じるため、その対策としてアルカリシリカ反応性試験で区分A「無害」と判定される骨材を使用する。

- 細骨材中に含まれる多孔質の粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

- JISに規定される再生骨材Hは、通常の骨材とほぼ同様の品質を有しているため、レディーミクストコンクリート用骨材として使用することが可能である。

- 砕砂に含まれる微粉分の石粉は、コンクリートの単位水量を増加させ、材料分離が顕著となるためできるだけ含まないようにする。

解説

- アルカリ骨材反応の抑制として、①コンクリート中のアルカリ総量の抑制コンクリート1㎥に含まれるアルカリ総量を酸化ナトリウム(Na2O)換算で3.0㎏以下とする。②アルカリ骨材反応の抑制効果のある混合セメントを使用する。③骨材のアルカリシリカ反応性試験の結果、「無害」と確認された骨材を使用する。

- 細骨材中に含まれる多孔質な粒子は、一般に密度が小さく骨材の吸水率が大きいため、コンクリートの耐凍害性を損なう原因となる。

- 再生骨材Hは、通常の骨材とほぼ同様の品質を有しているため、レディーミクストコンクリート用骨材として使用できる。

- 砕砂に含まれる微粉分の石粉は、コンクリート中の粉体を増加させるため、その吸水作用により、コンクリートの単位水量を増加させるが、ワーカビリティーを向上させ、材料分離を減少させる効果もある。

したがって、正答は4

コンクリート用セメント H27 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

コンクリート用セメントに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 高炉セメントB種は、アルカリシリカ反応や塩化物イオンの浸透の抑制に有効なセメントの一つであるが、打込み初期に湿潤養生を行う必要がある。

- 早強ポルトランドセメントは、初期強度を要するプレストレストコンクリート工事などに使用される。

- 普通ポルトランドセメントとフライアッシュセメントB種の生産量の合計は、全セメントの90%を占めている。

- 普通エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下で、一般の鉄筋コンクリートに適用が可能である。

解説

- 高炉セメントB種を使用したコンクリートは、耐海水性や化学抵抗性、アルカリ骨材反応抑制に優れている。ただし、普通ポルトランドセメントに比べ水和速度が遅く強度発生が遅れるため、打込み初期から湿潤養生を行い、養生期間を長くとる必要がある。

- 早強ポルトランドセメントは、早期に強度が必要な場合に用いられ、プレストレストコンクリート、寒中コンクリート、工場製品等に用いられる。

- 普通ポルトランドセメントの生産量は全セメントの約7割を占めている。フライアッシュセメントは1%に満たない程度であり、高炉セメントは約2割の生産量であることから、全セメントの90%を占めているのは普通ポルトランドセメントと高炉セメントの合計である。

- 普通エコセメントは、普通ポルトランドセメントに似た性質を持つセメントであるが、塩化物イオンが多く含まれているため、高強度コンクリートを用いた鉄筋コンクリートには使用できないという制約がある。規定では、製造過程で脱塩素化し、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下のものと定められている。

したがって、正答は3

混和材料 R1 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

混和材を用いたコンクリートの特徴に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 普通ポルトランドセメントの一部をフライアッシュで置換すると、単位水量を減らすことができ長期強度の増進や乾燥収縮の低減が期待できる。

- 普通ポルトランドセメントの一部をシリカフュームで置換すると、水密性や化学抵抗性の向上が期待できる。

- 普通ポルトランドセメントの一部を膨張材で置換すると、コンクリートの温度ひび割れ抑制やアルカリシリカ反応の抑制効果が期待できる。

- 細骨材の一部を石灰石微粉末で置換すると、材料分離の低減やブリーディングの抑制が期待できる。

解説

- 普通ポルトランドセメントの一部をフライアッシュで置換すると、ワーカビリティーの改善による単位水量の減少・水和熱による温度上昇の減少・長期材齢における強度の増加・乾燥収縮の減少・水密性や化学的浸食に対する耐久性の改善・アルカリ骨材反応の抑制の効果がある。

- 普通ポルトランドセメントの一部をシリカフュームで置換すると、材料分離の抵抗性の向上・ブリーディングの減少・著しい強度増加・水密性と化学抵抗性の向上・単位水量の増加による乾燥収縮の増加の効果がある。

- 普通ポルトランドセメントの一部を膨張材で置換すると、コンクリートの乾燥収縮や硬化収縮によるひび割れの発生の低減の効果がある。アルカリシリカ反応の抑制効果は期待できない。

- 細骨材の一部を石灰石微粉末で置換すると、コンクリートの流動性の改善・流動性を高めたコンクリートの材料分離やブリーディングの減少の効果がある。

したがって、正答は3

混和材料 H29 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

コンクリート用混和材に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- ポゾラン活性が利用できる混和材には、フライアッシュがある。

- 硬化過程において膨張を起こさせる混和材には、膨張材がある。

- 潜在水硬性が利用できる混和材には、石灰石微粉末がある。

- オートクレープ養生によって高強度を得る混和材には、けい酸質微粉末がある。

解説

- ポゾランとは、二酸化ケイ素を含んだ微粉末の総称で、フライアッシュ・シリカフューム・火山灰などがある。

- 膨張材は硬化過程においてコンクリートを膨張させ、これによりコンクリートの乾燥収縮や硬化収縮等に起因するひび割れの発生を低減させる。

- 潜在水硬性が利用できる混和材には高炉スラグ微粉末があり、硫酸塩抵抗性や海水に対する抵抗性が期待できる。石灰石微粉末は流動性を高めたコンクリートの材料分離やブリーディングを減少させるものである。

- けい酸質微粉末は、オートクレープ養生を行うコンクリートに高強度を付与する場合に用いる。

したがって、正答は3

コメント