はじめに

こんにちは、Kaiです!

今回は、土木施工管理技士の試験にでる土工②土質試験と試験結果の利用について、学習しましょう。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 土木施工管理技士の試験のための勉強がしたい。

- テキストの費用を抑えたい。

- 独学で勉強をしたい。

学習法について

インプットとアウトプット

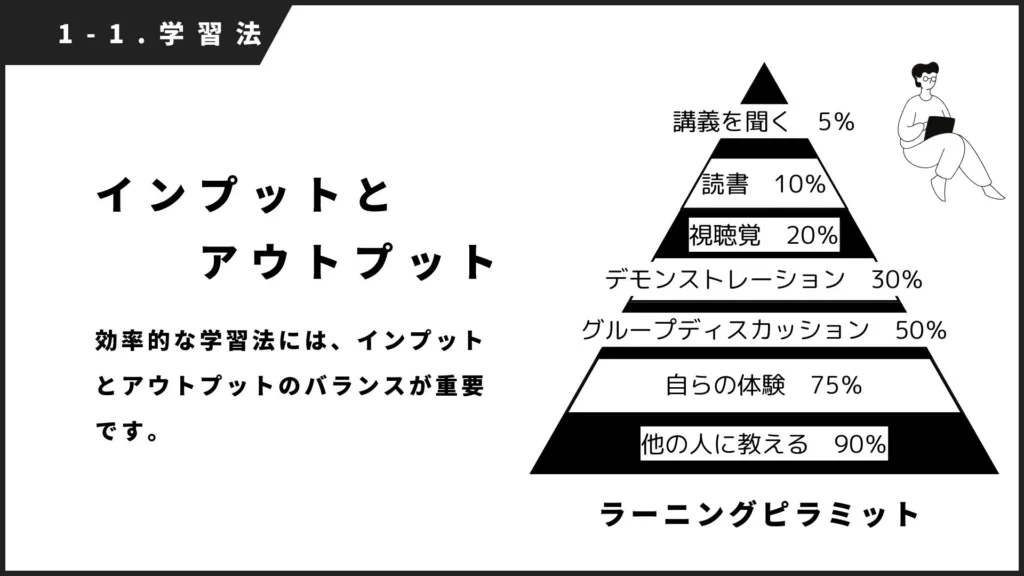

効率的な学習法には、インプットとアウトプットのバランスが重要です。インプットは知識を得る過程で、例えば講義を聞いたり、教科書を読んだりすることです。一方、アウトプットはその知識を使って何かを生み出す過程で、例えば問題を解いたり、誰かに教えたりすることです。

右の図は、ラーニングピラミットといい、学習の効率を示すもので、講義を聞くと5%の学習効率となり、読書は10%、視聴覚は20%、デモンストレーション30%、グループディスカッション50%、自らの体験75%、他人に教えるが90%となっています。つまり、アウトプットすることが、インプットになるといえるでしょう。

エビングハウスの忘却曲線

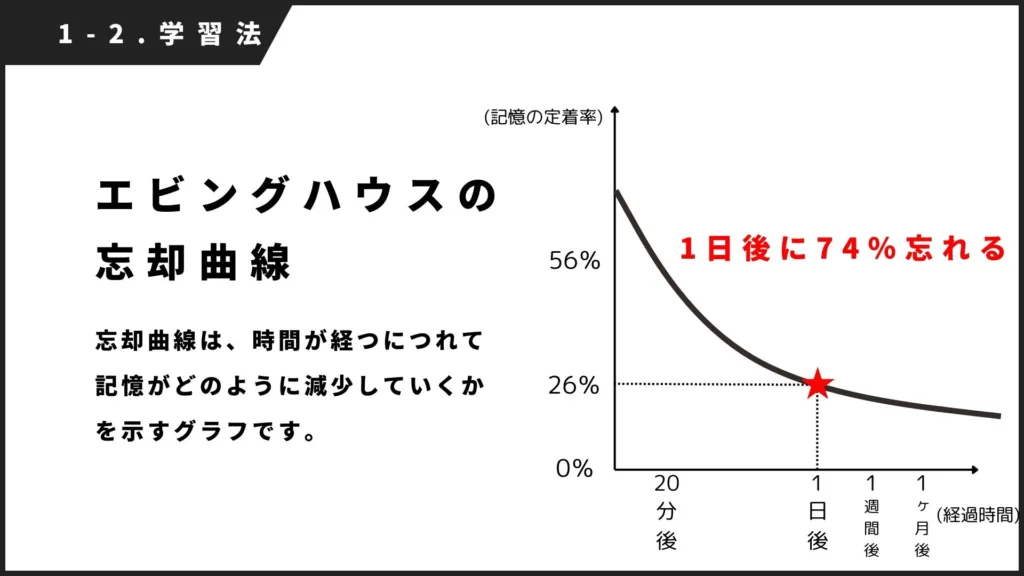

忘却曲線は、時間が経つにつれて記憶がどのように減少していくかを示すグラフで、エビングハウスによって提唱されました。この曲線を利用した学習法では、新しい情報を学んだ直後、そして時間が経過した後の特定の時点で復習を行うことで、記憶の定着を促します。例えば、学習後20分、1時間、1日、1週間、1ヶ月というように復習を行うことで、忘却を防ぎます。

定着率は、20分後に58%、60分後に44%、1日後に26%、1週間後に24%、1か月後に21%となっています。

学習方法の例

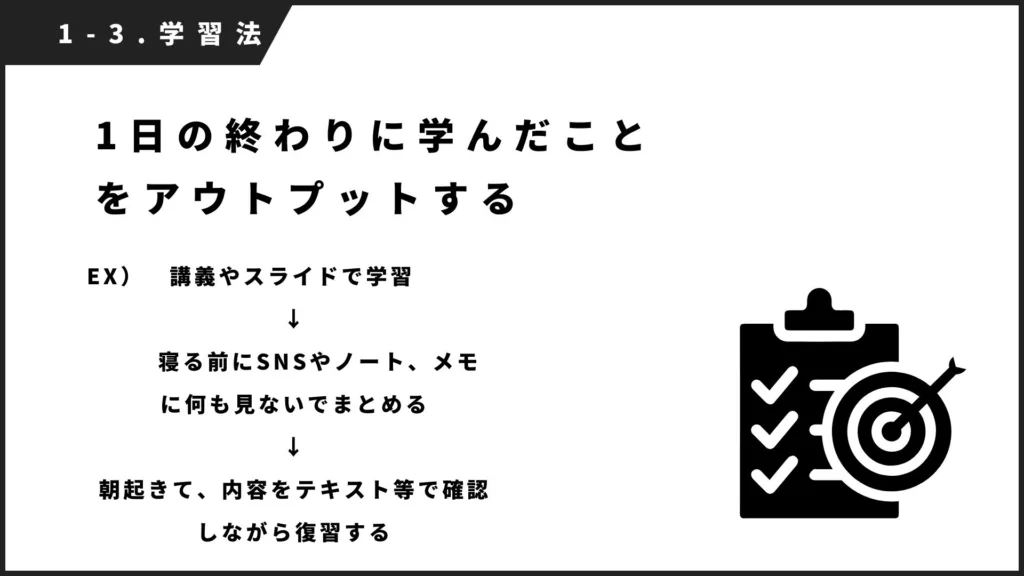

以上のことから、学習にはサイクルを作ることが重要です。

学んだことをアウトプットすること、忘却曲線を意識し、記憶を定着させることが、合格への一歩となります。

土質試験

土質調査は現場で行うものであるのに対して、土質試験は、採取した試料を室内で試験するものが多い。

土質試験には、土の判別分類のための試験と、土の力学的性質を求める試験がある。

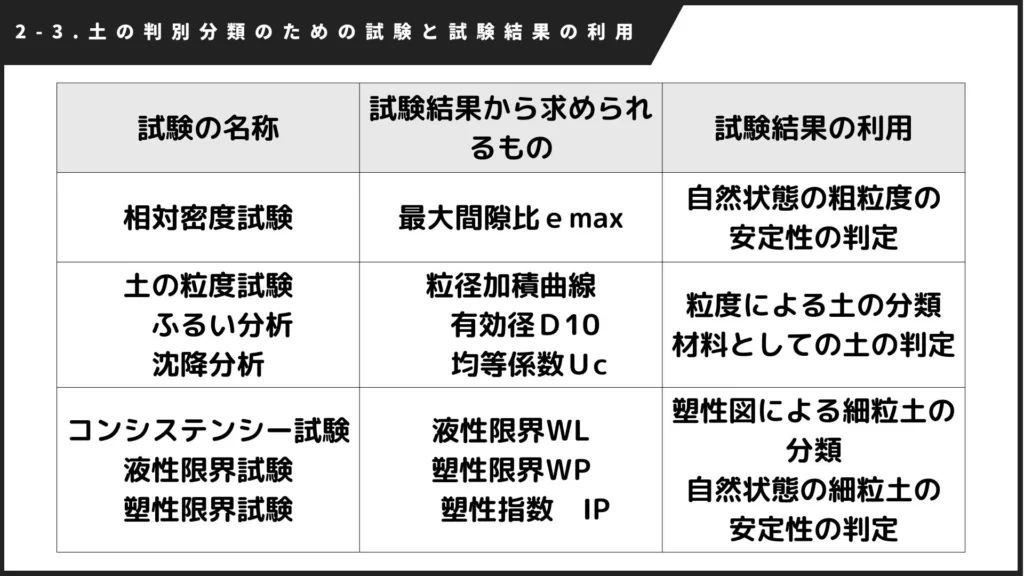

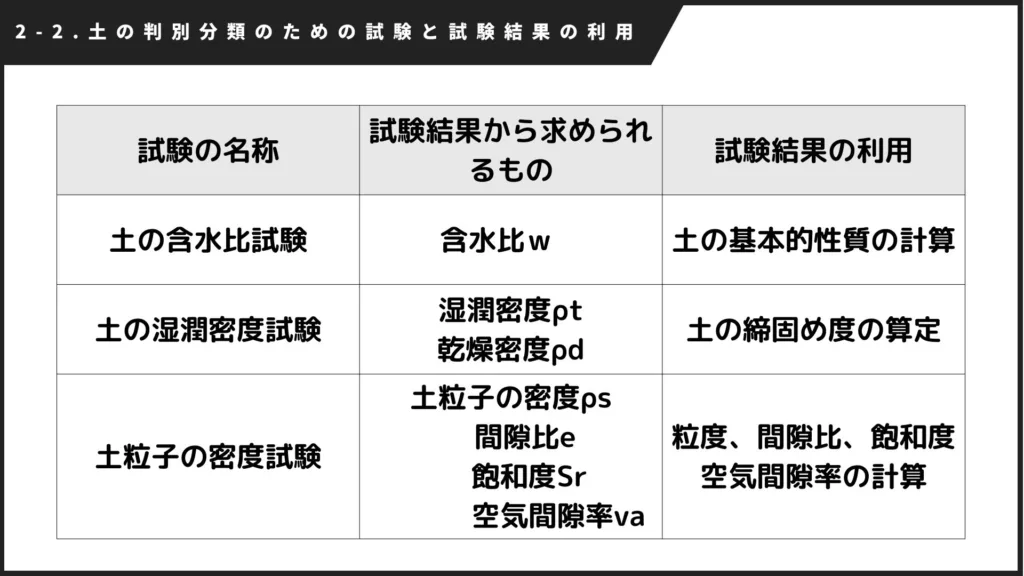

土の判別分類のための試験と試験結果の利用

土の判別分類のための試験の目的は、土の性質を把握することにある。

例えば、含水比(水が含まれる量)が高いものは、土自体がドロドロとした状態になり、締め固めをしても液状になって締まりにくい。これらを、数値的に分析して、土の性質をしり、土構造物の設計などに利用していく。

土の粒度試験

この試験は、土の粒度を求めることを目的としている。粒度試験により、その土が粗粒土(砂質土)なのか細粒土(粘性土)なのかが判明する。粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、曲線の傾きが緩やかなものは広範囲の土粒子を含み、粒度が良く、締固め特性が良いと言える。

粒度とは、土に含まれる種々の大きさの土粒子が土全体の中で占める割合の質量百分率のことである。

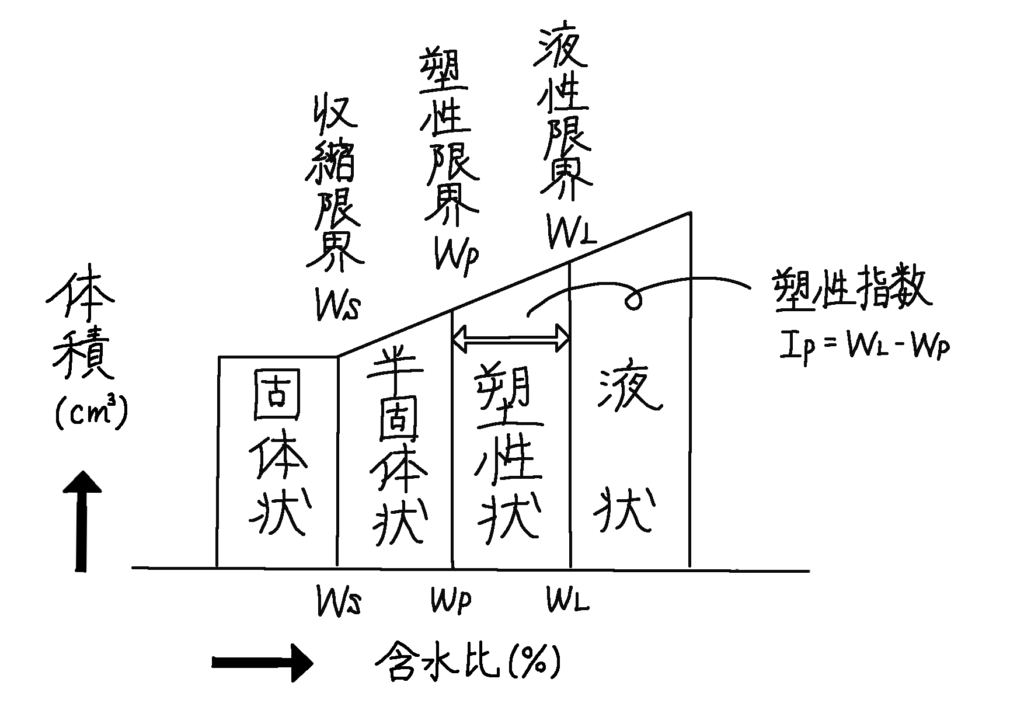

土のコンシステンシー試験

土のコンシステンシーとは、外力による変形・流動に対する抵抗を表す性質のことである。

土は含水比が高まると液状となり、小さくなると塑性状となり、半個体、個体となる。

この各状態の境界の含水比を、液性限界・塑性限界・収縮限界といい、これらをコンシステンシー限界という。

塑性指数I p = 液性限界Wl ー 塑性限界Wp

塑性指数が大きいほど吸水による強度低下が著しい。

含水比試験

土の含水比試験は、土の性質の基本となる含水量を求めるために行う。土の含水量は、温度110℃の炉乾燥によって湿潤土中から除去される水分(土を乾燥させた時に出ていく水分)をいい、一般には含水比で表す。

土の含水比は、土中に含まれている土粒子の質量に対する土中の水の質量の割合である。含水比は土構造物(盛土や堤防等)の設計・施工において施工条件を判断するために用いられる。

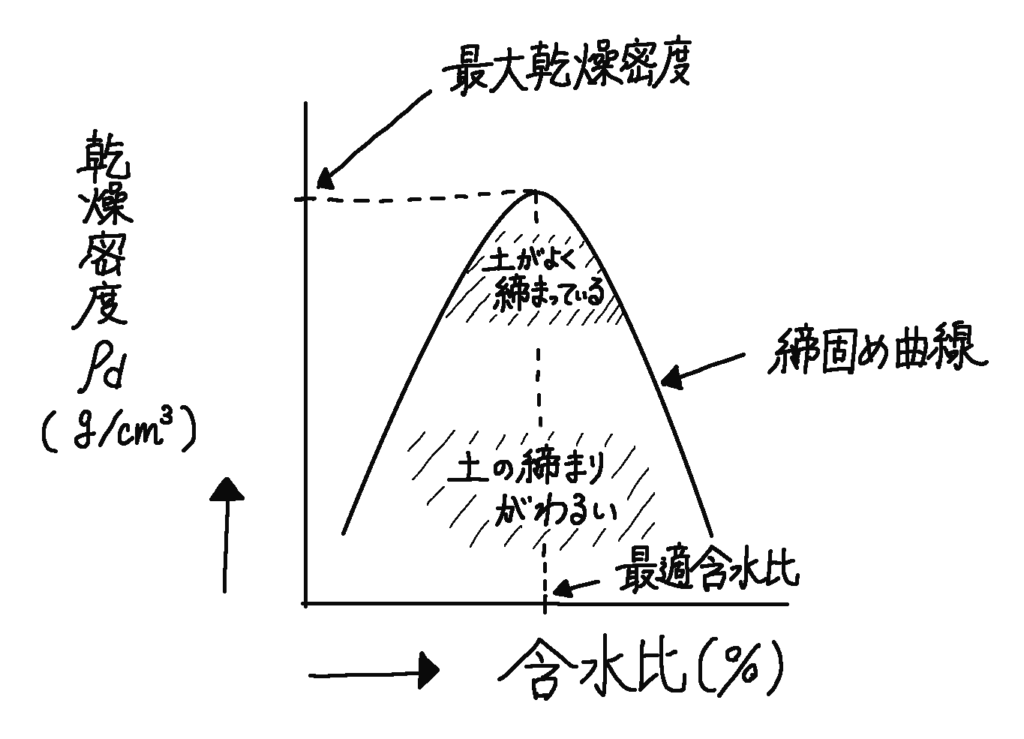

締固め試験などでは、乾燥密度と含水比の関係から締固め曲線を用いて、締固め度の重要な判定基準にしている。

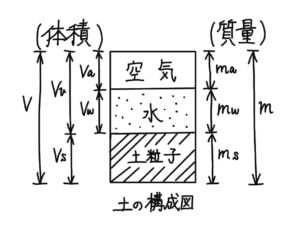

- 湿潤密度ρt=ⅿ/V(g/㎤):自然の湿潤状態の土の単位体積当たりの質量

- 乾燥密度ρd=ms/V(g/㎤):単位体積の土の中に含まれる土粒子の質量

- 含水比w=mw/ms×100(%):土粒子の質量に対する土中の水の質量の割合

- 間隙比e=Vv/Vs:土粒子の体積に対する土の間隙の体積の比率

- 間隙率n=Vv/V×100(%):土全体体積のうち、間隙の占める体積の割合

- 飽和度Sr=Vw/Vv×100(%):土の間隙体積のうち、水の占める体積の割合

土粒子の密度試験

この試験は、土塊の骨組を作る土粒子群の平均的な密度を求めるものである。土粒子の密度は、土の基本的性質である間隙比、飽和度、乾燥密度を知る以外にも、土の締固めの程度や有機質土における有機物含有量を求めるのに利用される。一般に、土粒子の密度は2.30~2.75の間にあるものが多く、密度が高いものは固くよく締まっている土であることを示し、密度が低いものは軟弱で緩い土であることを示す。(土粒子の密度が2.5以下の場合、腐食物などの有機物を含有している場合が多い。)

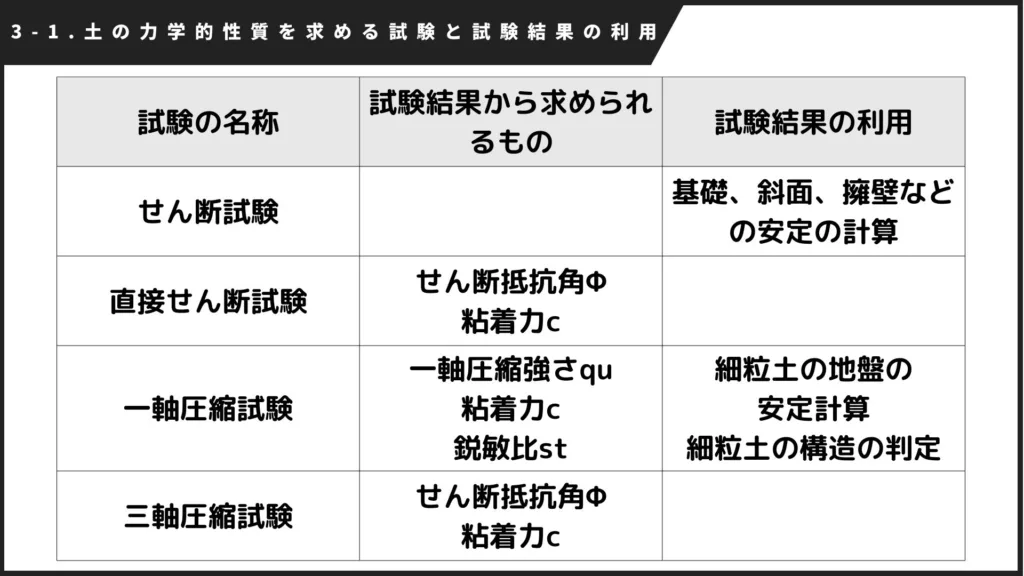

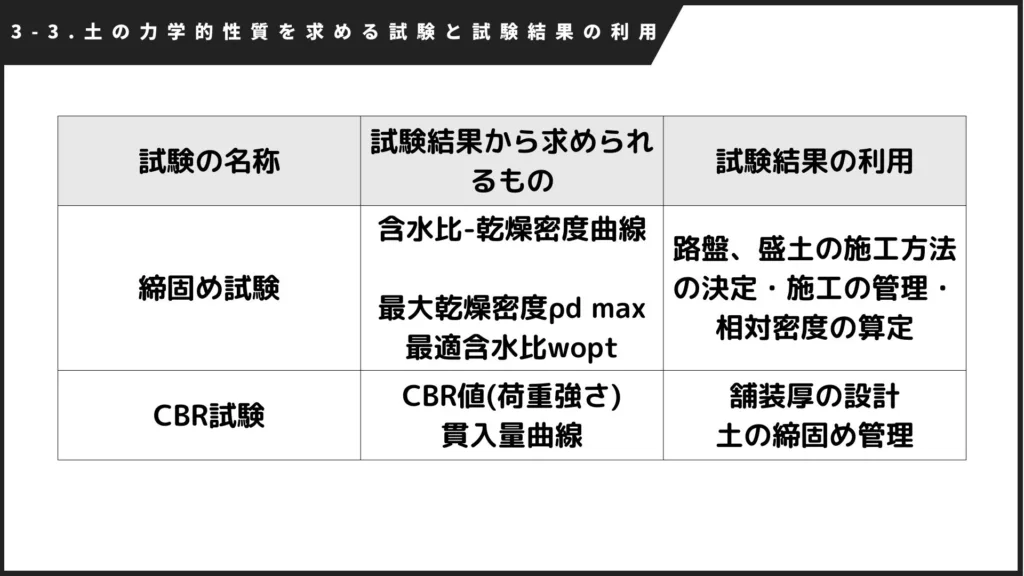

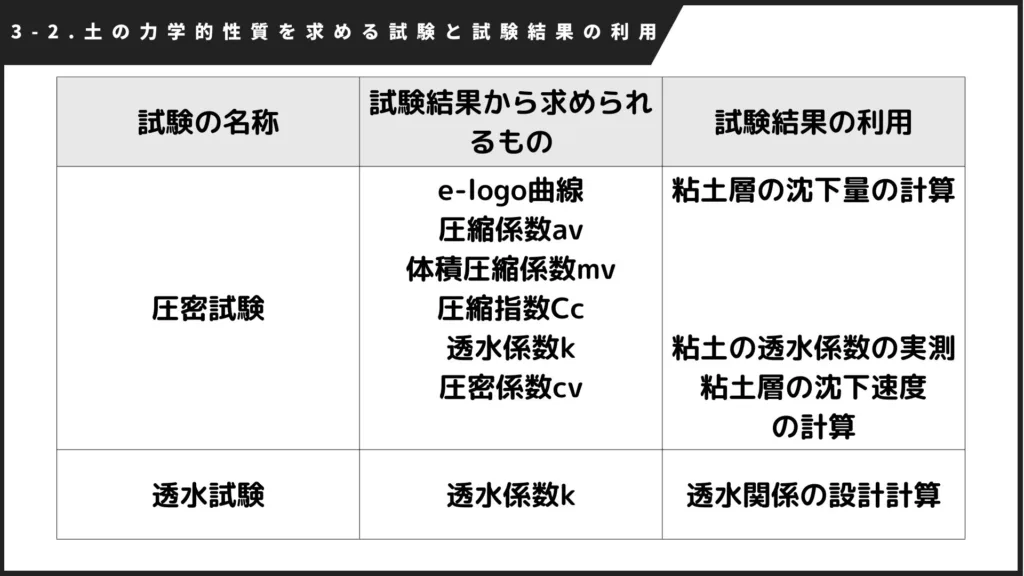

土の力学的性質を求める試験と試験結果の利用

土圧の計算には土圧係数と土の単位体積量(ρ)が用いられ、土圧係数の算定では、土のせん断抵抗角(φ)あるいは粘着力(c)が用いられる。

土圧の計算には土圧係数と土の単位体積量(ρ)が用いられ、土圧係数の算定では、土のせん断抵抗角(φ)あるいは粘着力(c)が用いられる。

土の粘着力は、一般的に土の安定計算に用いられる。

軟弱地盤上の限界盛土高は、軟弱層の一軸圧縮強さを用いて計算する。

土の鋭敏比とは、粘性土がこねかえされる前と後の一軸圧縮 強さの比であり、細粒土の構造の判定等に利用される。

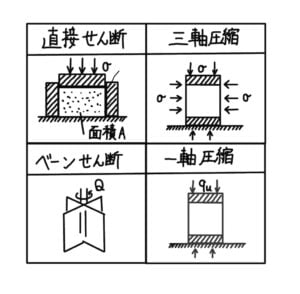

せん断試験

①直接せん断試験

土の供試体をある決まった面でせん断し、その面上のせん断応力とせん断強さを直接調べる試験。あらゆる土質に適応し、試験結果から、せん断抵抗角、粘着力が求められる。

②一軸圧縮試験

円柱状の自立する供試体に側方から拘束のない状態で圧縮力を加え、一軸圧縮強さを求める試験。試験結果から飽和した粘性土地盤の強度を求め、盛土及び構造物の安定性検討に使用される。

③三軸圧縮試験

供試体を地中で受けていた応力状態に近づけて土のせん断強さを求める試験。三軸圧縮試験はあらゆる土質に適応し、試験結果から、せん断抵抗角、粘着力が求められる。

締固め試験

土を一定の方法でモールドの中で突き固め、土の含水比と乾燥密度の関係を求め、最大乾燥密度、最適含水比を求める試験。

CBR試験

CBR試験は室内と現場試験があり、一般的にCBR試験は室内試験である。室内CBR試験からは設計CBRと修正CBRが得られる。

設計CBRは、アスファルト舗装の厚さの設計に用いられる。修正CBRは、盛土材料や路盤材料の強さの判断に用いられる。

圧密試験

直径6cm、高さ2cmの円盤状の供試体(粘性土試料)に、1段階24時間で8段階載荷・圧密することで、粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下(圧密による地盤沈下)について、解析を行う場合に必要な圧密特性を測定する試験。

圧密試験結果は、飽和した軟弱層の圧密沈下量及び圧密沈下の速さの推定に使用される。

室内透水試験

供試体を用いた室内試験により、土中における水の透水性を表す透水係数を求める試験である。

まとめ(過去問題)

土の性質 H27 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土質調査・試験結果資料からわかる土の性質などに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土粒子の密度は、2.30~2.75の間にあるものが多く、あまり変動の大きいものはないものの、2.5以下の値をとるものは有機物を含んでいる。

- N値は、盛土の基礎地盤を評価する上で有益な指標であるが、砂質土でN値30以上では非常に密な地盤判定に分類される。

- 自然含水比は、一般に粗粒なほど小さく細粒になるにつれて大きくなり、粘性土では沈下と安定の傾向を推定することができる。

- 圧縮指数は、土の圧縮性を代表する指数で、粘性層の沈下量を圧縮指数と塑性指数から判定することができる。

解説

- 土粒子の密度が2.5g/㎤以下の場合は、腐食物等の有機物を多く含有している場合が多く、2.8g/㎤以上の場合は、砂鉄等の重鉱物を含む場合が多い。

- 標準貫入試験によるN値により、土の硬軟や締まり具合が判定できる。N値が30以上で、基礎地盤が砂層・砂礫層であれば良質な支持層とみなし、N値が20以上で、基礎地盤が粘性土層であれば良質な支持層とみなすことができる。

- 含水比は、土中に含まれている水の質量と土の乾燥質量との比である。一般に、粗い土では含水比は小さいが、粘土や腐植土では100%以上に達することもある。粘性土では、沈下と安定の傾向において、含水比が大きな意味をもつ。

- 圧縮指数は、間隙比と荷重から判定される指数である。圧縮沈下量は、圧縮指数と間隙比等から判定することができる。塑性指数は必要ない。

したがって、正答は4

土の特性 H25 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土の特性に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土のコンシステンシーは、含水比に左右され、かたい、やわらかい、もろいなどの言葉で表される。

- トラフィカビリティは、自然含水比と液性限界の相対関係から判定できる。

- 土の塑性指数(Ip)は、一般にその値が低いほど吸水による強度低下が著しい傾向にある。

- コンシステンシー指数(Ic)は、粘性土の相対的なかたさや安定度を示す。

解説

- 土のコンシステンシーとは、一般に外力による変形、流動に対する抵抗の度合いを表す性質をいい、含水比の大小によって、かたい・やわらかい・もろい等の言葉で表される。

- トラフィカビリティは、土工機械等の車両の通行に耐え得る路面の能力であり、一般にコーン指数(qc)で表されるが、自然含水比と液性限界の相対関係からも判定できる。すなわち、自然含水比の液性限界に対する余裕が大きいほど、トラフィカビリティが大きいといえる。

- 一般に、塑性指数が大きい土ほど、シルト分に比べ粘土分の割合が大きくなるため、粘性土としての性質が強く、吸水による強度低下が著しい。

- コンシステンシー指数(Ic)は、液性限界と自然含水比との差を塑性指数で除した値であり、粘性土の相対的な硬さや安定度を示す。Ic≧1では、自然含水比が塑性限界に近いか、またはそれ以下となり、比較的安定な状態にあることを示す。Ic=0では自然含水比が液性限界に近く、土を乱せば液状を呈することを意味する。

したがって正答は3

土質試験 H28 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土質試験結果の活用に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の含水比試験結果は、土の間隙中に含まれる水の質量と土粒子の質量の比で示され、乾燥密度と含水比の関係から盛土の締固めの管理に用いられる。

- 粒度試験結果は、粒径加積曲線で示され、曲線の立っているような土は粒径の範囲が狭く、土の締固めでは締固め特性のよい土として判断される。

- 一軸圧縮試験結果は、飽和した粘性土地盤の強度を求め、盛土及び構造物の安定性の検討に用いられる。

- 圧密試験結果は、飽和した粘性土地盤の沈下量ならびに沈下時間の推定に用いられる。

解説

- 土の含水比は、土中に含まれている土粒子の質量に対する土中の水の質量の割合である。盛土の締固め管理では、試験によって求めた乾燥密度と含水比から締固め曲線を作成し、最大乾燥密度と最適含水比を算出する。

- 粒径加積曲線において、曲線の傾きが緩やかなものは広範囲の土粒子を含み、粒度が良く、締固め特性が良いと言える。

- 一軸圧縮試験は、円柱状の自立する供試体に側方から拘束のない状態で圧縮力を加え、一軸圧縮強さを求める試験。試験結果から飽和した粘性土地盤の強度を求め、盛土及び構造物の安定性検討に使用される。

- 圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による圧密沈下について、解析を行うのに必要な圧密特性を得るための試験である。圧密試験結果は、飽和した軟弱層の圧密沈下量及び圧密沈下時間の推定に使用される。

したがって、正答は2

コメント