はじめに

こんにちは、Kaiです!

今回は、土木施工管理技士の試験にでる土工③土の判別・分類と土量の変化・変化率について、学習しましょう。

この記事は以下のような人におすすめ!

- 土木施工管理技士の試験のための勉強がしたい。

- テキストの費用を抑えたい。

- 独学で勉強をしたい。

学習の要点

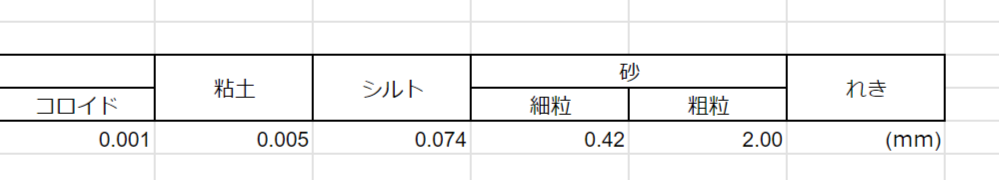

- 土砂の粒径による分類

- 粒径加積曲線

- 土量の変化率の意味と計算方法

これらについて理解し、用語等を整理して覚える。

土の判別・分類

土の分類とは、現場における土の観察と判別結果や、土質試験による結果によって土を分類することである。

土を判別・分類するには

- 土の粒度

- 土のコンシステンシー

により行う。

土の粒度と粒径加積曲線

土砂の粒径による分類

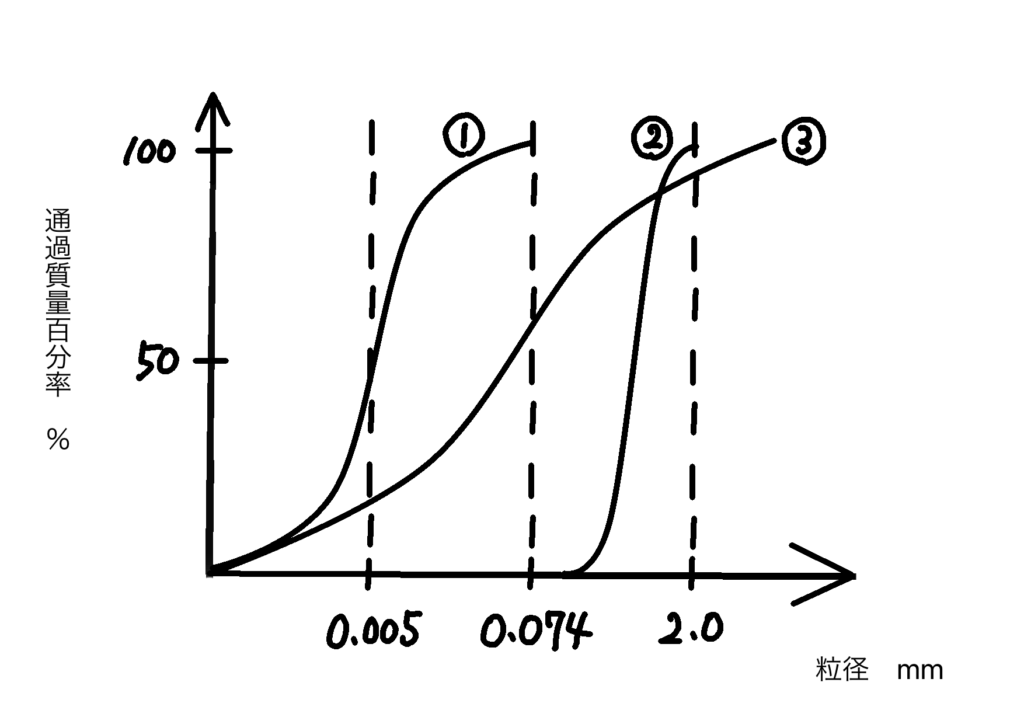

粒径加積曲線

土砂を粒径で分類し、粒径加積曲線により、土砂の特徴がわかる。

上の図から特徴を挙げると以下となる。

①粒径の細かい粒子が多い土②粒径の大きい粒子が多い土

③色々な粒径の粒子が適度に混じった土(粒度配合の良い土)

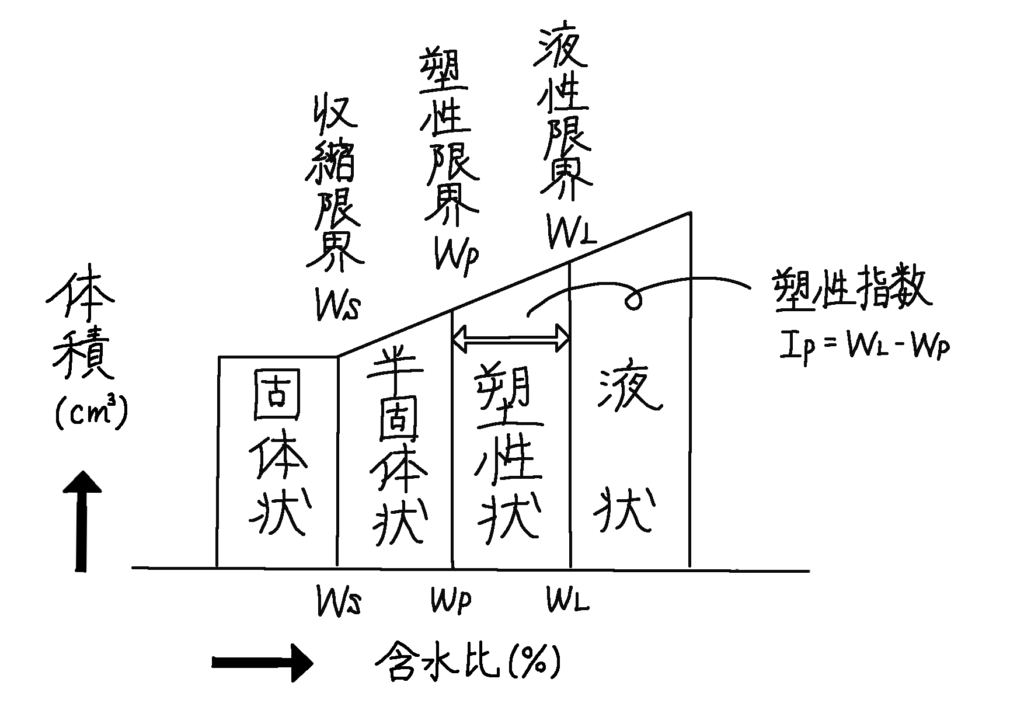

土のコンシステンシー試験

土のコンシステンシーとは、外力に対しての変形や流動の抵抗度合いを表すもので、含水比の大小によって表し方が変わる。

これらの限界点及び含水比から以下の特徴が読み取れる。

- 自然含水比が塑性限界よりも大きい時、施工前は塑性状態であっても、施工中に泥状化しやすい。

- 塑性指数が大きくなるにつれて、シルト分より粘土分が大きくなるため、粘性が増加する性質がある。

- 塑性指数が大きい土ほど粘性土としての性質が強く、吸水による強度低下が著しいのが一般的である。

- 液性限界が大きくなるにつれて、塑性状態での含水比が大きくなるため、土は高圧縮性となる傾向がある。

- 液性限界と塑性限界は、土粒子の粒径が小さくなるほど・粒径の小さい土粒子の割合が増えるほど、大きくなる傾向があり、塑性指数も大きくなる。

土量の変化・変化率

土量の変化

土の変化では、大きく分けて3つの土の状態に分けられ(地山・ほぐした土・締め固めた土)、それぞれの状態によって体積が変化する。

- ほぐした土(掘削した土)は、地山(掘削する前の土)よりも体積が増える。

- ほぐした土(掘削して運搬する土)は、締め固めると体積が減る。

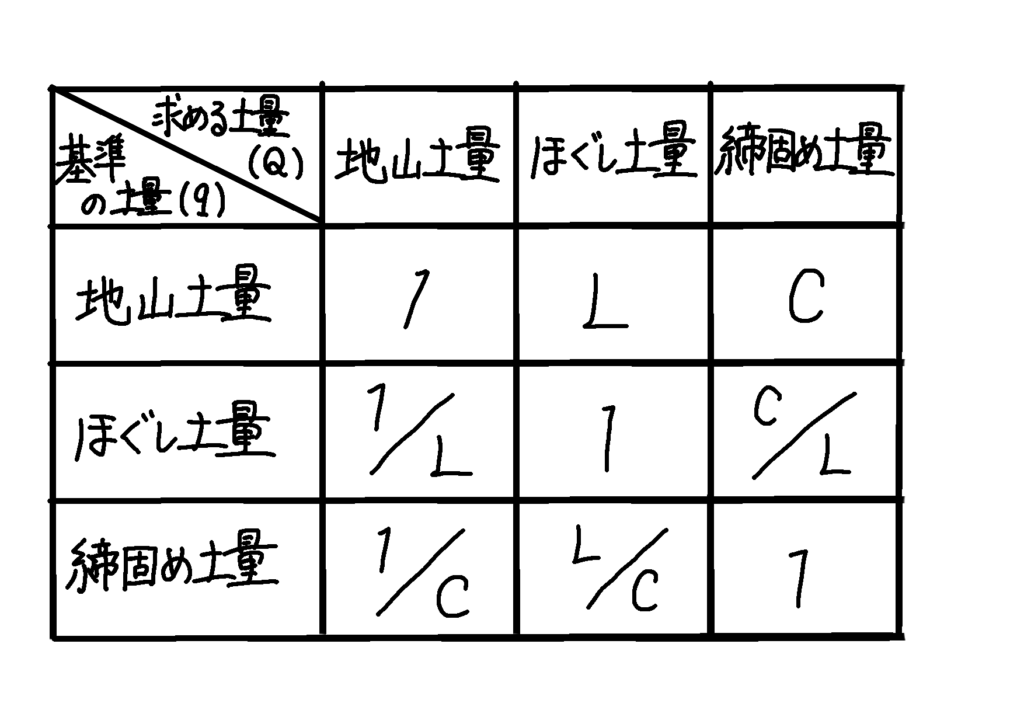

土量の変化率

土量の変化率の表し方

地山土量・ほぐし土量・締固め土量の体積比を以下のようにしたとき、ほぐし率L・締固め率Cを土量の変化率という。

L=ほぐし土量/地山土量 C=締固め土量/地山土量

- 地山土量…掘削する前の土量、これから掘削する土量

- ほぐし土量…運搬する土量、掘削した後の土量

- 締固め土量…転圧等で仕上げた後の土量、締め固め後の土量

土量の変化率の利用

- 土量の変化率Lは、土工の運搬計画に用いられる。

- 土量の変化率Cは、土工の配分計画に用いられる。

土量の変化率の測定

- 地山土量は、ほぼ正確に測定できるが、変化率を測定するための地山土量の測定量が少ないと、変化率に誤差が生じる。地山土量が200㎥以上であれば、信頼度が高まる。

- ほぐし土量は、掘削機械(バックホウ等)でダンプの荷台に積上げて測定する。ほぐしの状態に差が生じるため変化率の信頼度は低い。

- 締固め土量は、正確な測定が可能であるが、誤差は含んでいるため、締固めの程度によって異なる場合もある。

土量の変化率の特徴

- Lの値は、常に1より大きくなるが、Cの値は大小が異なる。

土量換算係数

求める土量Qとその算定に用いる基準の土量が異なる時、土量換算係数fを用いる。

Q=f×q

まとめ(過去問題)

土質試験 H30 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土質試験における「試験の名称」、「試験結果から求められるもの」及び「試験結果の利用」に関する次の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

「試験の名称」…「試験結果から求められるもの」…「試験結果の利用」

- 土の一軸圧縮試験…一軸圧縮強さ…地盤の沈下量の推定

- 突固めによる土の締固め試験…圧縮曲線…盛土の締固め管理基準の決定

- 土の圧密試験…圧縮指数…斜面の安定の検討

- 土の粒度試験…粒径加積曲線…建設材料としての適性に判定

解説

- 土の一軸圧縮試験は、円柱状の自立する供試体に、側方から拘束なしで圧縮力を加え、一軸圧縮強さを求めるもの。試験結果から、飽和した粘性土地盤の強度を求め、盛土や構造物の安定性を検討する。

- 突固めによる土の締固め試験は、土を一定の方法でモールドに突固め、土の含水比と乾燥密度の関係(含水比-乾燥密度曲線)を求め、最大乾燥密度・最適含水比を求める試験である。試験の結果から、路盤や盛土の締固め管理基準の決定などに利用される。

- 土の圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下について、解析をするために必要な圧密特性(圧縮指数・圧縮係数)を求める試験である。試験結果は、飽和した軟弱層の圧密沈下量、沈下時間の推定に利用される。

- 土の粒度試験は、土の粒度を求め、粒径加積曲線を描くことで、建設材料の適性の判定ができる。

よって、正答は4

土質試験 H26 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

盛土材料の調査項目と土質試験の次の組み合わせのうち、適当でないものはどれか。

「調査項目」…「土質試験」

- 土質分類…土の液性限界・塑性限界試験

- 盛土自体の圧縮…土の含水比試験

- 締固め管理の基準・方法…土の粒度試験

- 施工機械のトラフィカビリティー…土の圧密試験

解説

- 土質分類は、現場における土の観察と判別結果や簡易な土質試験によって調べた結果から、一定の方法で土を分類することである。分類の方法は、①土の粒度による分類(粒径加積曲線)②土のコンシステンシーによる分類(液性限界・塑性限界)の二つの方法がある。

- 盛土自体の圧縮性は、土に含まれる水量により変化するため、土の含水量を知ることが圧縮性の判断には重要である。一般に含水比試験により測定する。

- 土の粒度試験の結果から、土の粒度(粗粒土・細粒土)が判明するため、各々に合わせた締固め管理の基準・方法を策定する。

- 施工機械のトラフィカビリティーは、コーン指数で表され、ポータブルコーン貫入試験によって測定する。土の圧密試験は、粘性土地盤の圧密による地盤の沈下についての解析に必要な圧密特性を推定する試験である。

よって、正答は4

土質試験 H23 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土質試験に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 圧密試験は、飽和した軟弱層の圧密沈下量及び圧密沈下の速さの推定に使用される。

- 粒度試験結果は、粗粒度については土の締固めや支持力特性をある程度表す指標となるが、細粒度についてはその関係は見られない。

- コンシステンシー試験から求められる塑性指数(Ip)は、その値が小さいほど吸水による強度低下が大きくなる。

- 一軸圧縮試験結果は、飽和した粘性土地盤の強度を求め、構造物の安定性検討に使用される。

解説

- 圧密試験は、粘性土地盤の載荷重による継続的な沈下について、解析をするために必要な圧密特性(圧縮指数・圧縮係数)を求める試験である。試験結果は、飽和した軟弱層の圧密沈下量、沈下時間(速さ)の推定に利用される。

- 土の粒度試験の結果から、土の粒度(粗粒土・細粒土)が判明するため、各々に合わせた締固め管理の基準・方法を策定する。しかし、細粒土は、粒度との一定した関係が見出されず、コンシステンシーが分類特性として利用される。

- 塑性指数の大きい土は、粘性土としての性質が強く、吸水による強度低下が著しい。

- 土の一軸圧縮試験は、円柱状の自立する供試体に、側方から拘束なしで圧縮力を加え、一軸圧縮強さを求めるもの。試験結果から、飽和した粘性土地盤の強度を求め、盛土や構造物の安定性を検討する。

よって、正答は3

土量の変化率 R1 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土工における土量の変化率に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。

- 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。

- 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で類似現場の実績の値を活用できる。

- 地山の密度と土量の変化率Lがわかっていれば、土の配分計画を立てることができる。

解説

- 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。

- 土量の変化率Cは、地山の土量と締め固めた土量の体積比を測定して求める。

- 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で類似現場の実績の値を活用できる。特に変化率Cは実績を活用するのが実用的である。

- 地山の密度と土量の変化率Lがわかっていれば、土の運搬計画を立てることができる。配分計画には、変化率Cを用いる。

よって、正答は4

土量の変化率 H30 ー 1級土木施工管理技士 1次試験 ー

問題

土工における土量の変化率に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

- 土量の変化率Cは、土工の配分計画を立てる上で重要であり、地山の土量とほぐした土量の体積比を測定して求める。

- 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。

- 土量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で類似現場の実績の値を活用できる。

- 土量の変化率Lは、土工の運搬計画を立てる上で重要であり、土の密度が大きい場合には積載重量によって運搬量が求められる。

解説

- 土量の変化率Cは、土の配分計画を立てる上で重要であり、地山の土量と締固めた土量の体積比を測定して求める。

- 土の掘削・運搬中の損失及び基礎地盤の沈下による盛土量の増加は、原則として変化率に含まれない。

- 量の変化率は、実際の土工の結果から推定するのが最も的確な決め方で類似現場の実績の値を活用できる。特に変化率Cは実績を活用するのが実用的である。

- 土量の変化率Lは、土工の運搬計画を立てる上で重要であり、地山の土量とほぐした土量との体積比を測定して求める。土の密度が大きい場合には積載重量によって運搬量が求められる。

よって、正答は1

コメント